|

アーカイブ フェロー・早田 秀人 エッセイ「思索の散歩道」 2025/08/21

私たち人類は農耕社会が定着し日常生活に安定がもたらされるともに、自然と向き合い科学技術を身近なものに発展させてきました。

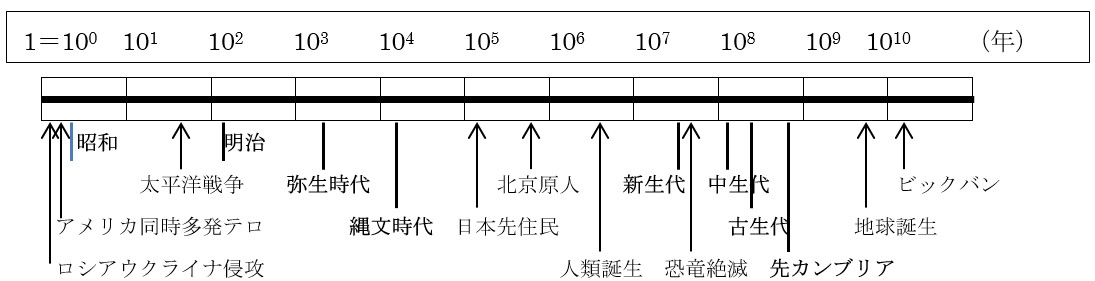

「数の歴史」は今から45億~46億年前の地球誕生とともに始まります。

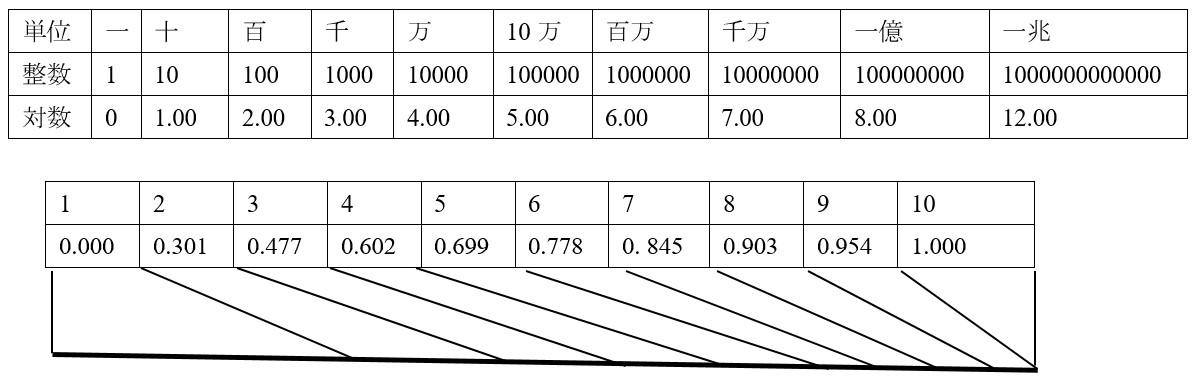

「数の世界」は私たちの社会が拡がるとともには大きなものから微小なものまで幅広くかつ深いものとなっていきます。桁違いに範囲の広い世界を理解するのに便利な手法が常用対数です(「数の歴史」伊達宗行著、日本経済新聞社)。底が10の常用対数と整数との関係は以下の通りです。

宇宙は150億年前のビッグバンから始まり、45億年前に地球が誕生、約5億年かけて生命体がゆっくり登場します。世界最古の生物化石は約35億年前のチャートといわれる岩石から見つかっています。

大気中の二酸化炭素は水中に溶けて炭酸イオンとなり、カルシュームと結合して海底に沈殿していきました。大気中の二酸化炭素が海に吸収されると日光が直接地表に差し込みシアノバクテリアが光合成を行い、酸素を吐き出します。

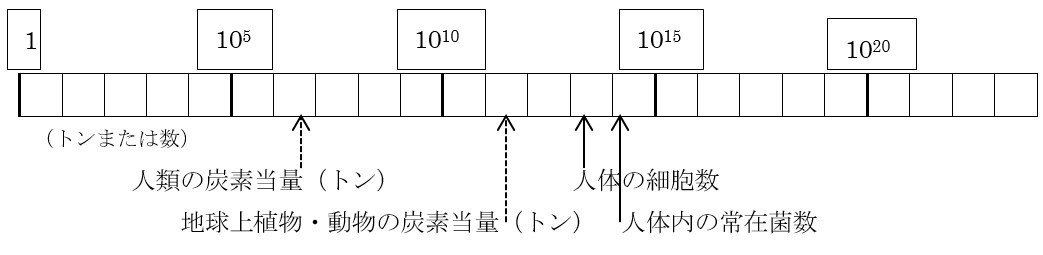

10億年前に、大気中の酸素濃度が漸く現在とほぼ同じ20%に達しました。それ以後、酸素が増加するにつれ、オゾン層が成層圏に形成され紫外線をカットするようになり、地表でも生物にとって住みやすい環境が整ってきました。酸素呼吸を行う好気性バクテリアが嫌気性バクテリアを取り込むことで複雑な構造を持った真核生物が誕生したのです。細胞に取り込まれた好気性バクテリアは、細胞のエネルギー生産を担うミトコンドリアになり、シアノバクテリアは葉緑体になったと考えられています。多様な生物が出現する幕開けです。

今から約6500万年前、中生代白亜紀末に巨大な隕石が地球に衝突、恐竜が絶滅したという説は広く知られるところとなっています。

恐竜絶滅後の新生代は「哺乳類の時代」とされ600万~700万年前に、ようやく人類はアフリカ大陸ボツワナ北部で誕生したとされています。ちなみに、愛・地球博(2005年)の「グローバル・ハウス」で中央アフリカのチャド共和国で発掘された約700万年前の人類最古の頭骨化石の復元像が世界で初めて公開されました。宇宙誕生から人類の誕生まで150億年の長い歴史を対数時間軸は、全体の半分の長さしか占めず、現在に至るまで歴史は残り半分の時間軸で表現できます。しかし、残りの半分にこそ人類の歴史があり「対数史観の真髄」である利便性、適切性が理解できると思います。

現代はエビデンスを至上とする社会に陥った感が否めません。各人が持つさまざまな考えや意見の基礎として専門各分野で許容された事実、数値など情報を収集・処理しデータ化します。データは論拠を説明する基礎ともなり、さらに発展する可能性を持っています。

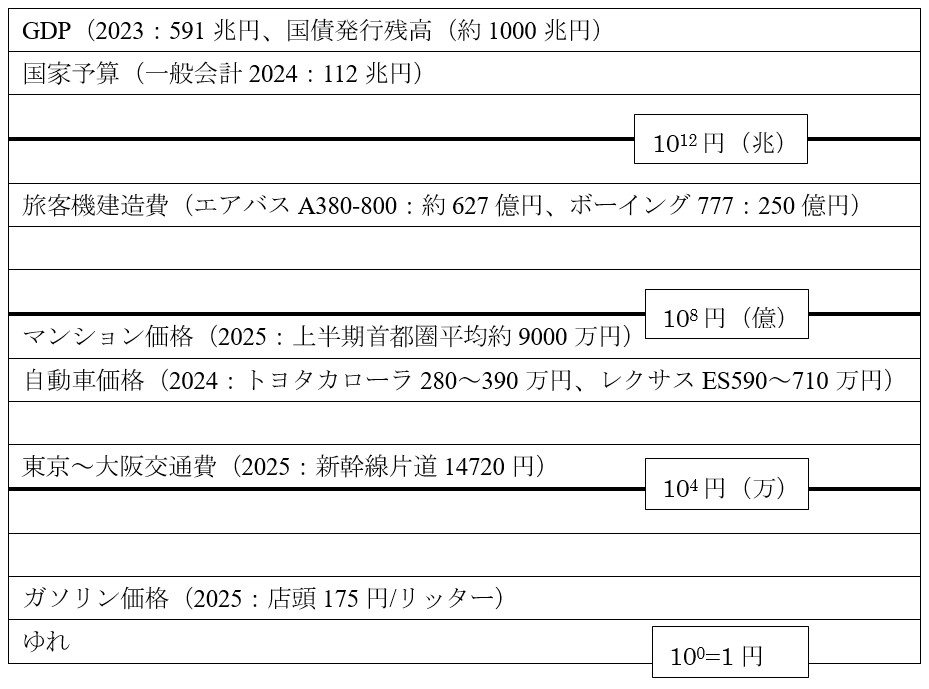

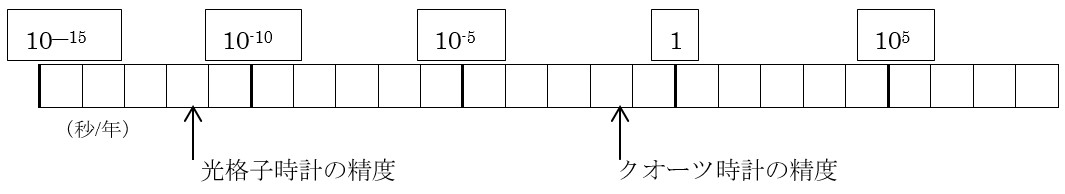

各分野で用いられているデータは現代社会の複雑性を反映し、日常生活で馴染みのある範囲をはるかに超える大きな数値も多く用いられています。桁違いの数値の世界を表現できる「物差し」こそが対数軸で、「対数史観」の他にも「物価と予算」、「地震エネルギーとマグニチュード」、「極微の世界」など対数軸の適用対象は少なくありません。

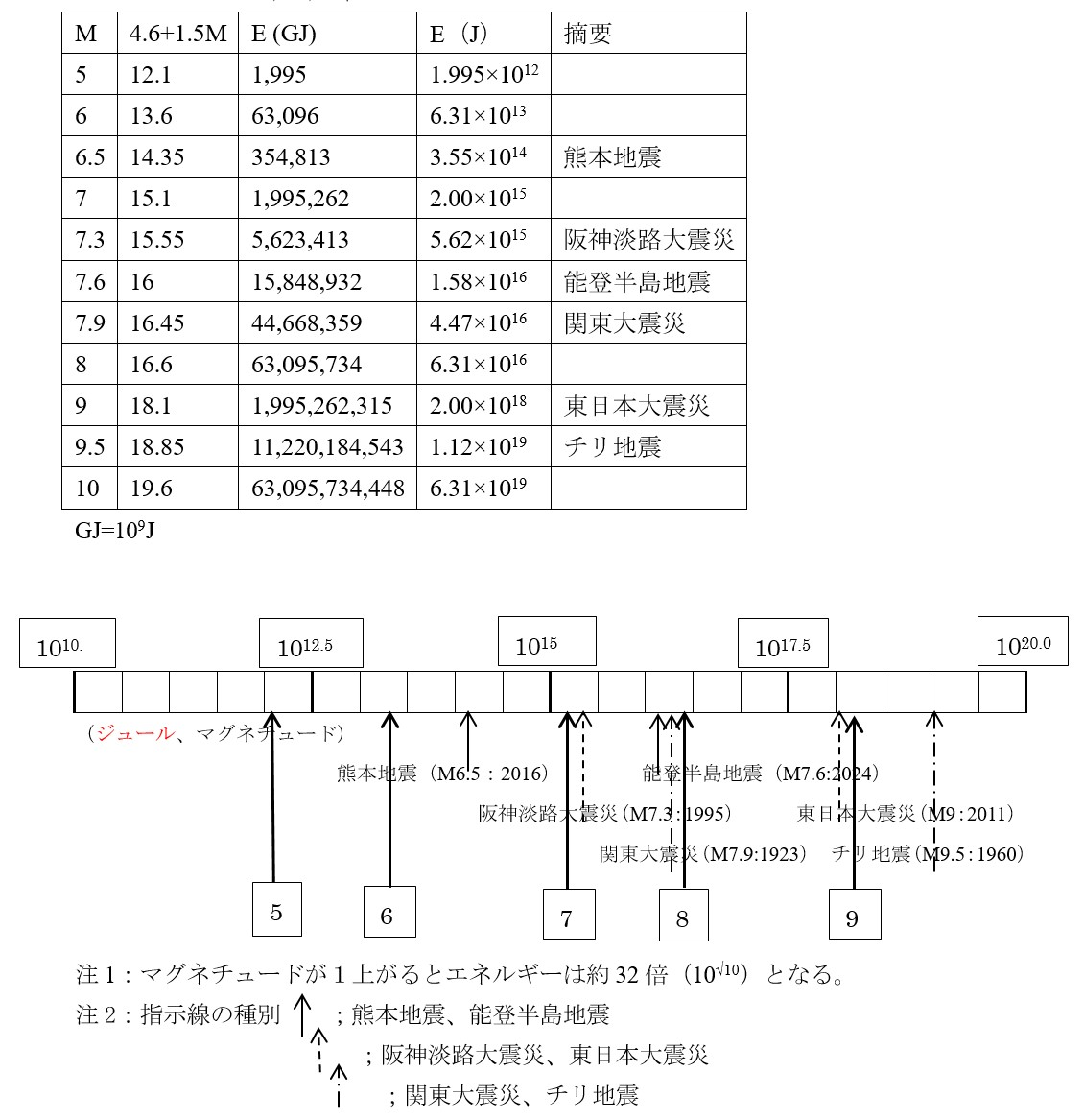

地震エエネルギー(E)とマグネチュード(M)の関係は経験式が使われています。

log10E=4.6+1.5M

ここで、E:ジュール

M:マグネチュード

この他に、私たちの身の回りにいろいろな大数で表示される事実があります。

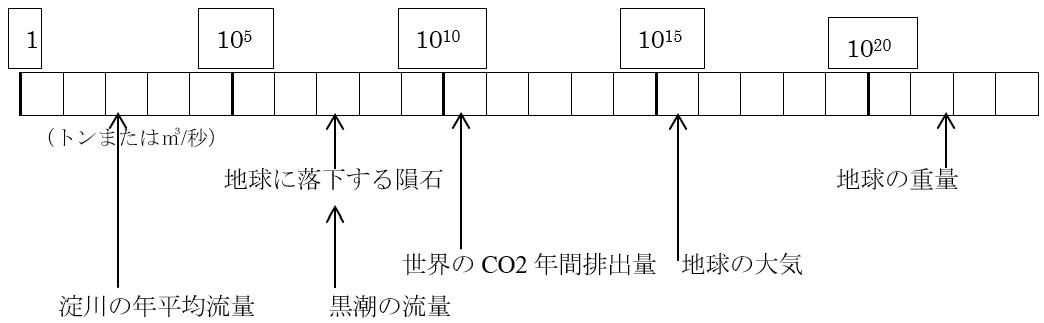

・重量(5.97×1021トン)対、地球に落下する隕石は年約5000万トン(5×107トン/年)

・大気量(5.1×1015トン)対、世界のCO2排出量368億トン(2022年IPCC、3.68×1010トン)

・赤道周囲半径6378km対、人間の生存圏0.5km(地上5000mと仮定、5.0×10-1Km)

・黒潮の流量40~50 Sv(4.0~5.0×107/秒)対、淀川の年平均流量0.00027 Sv(2.7×102/秒)

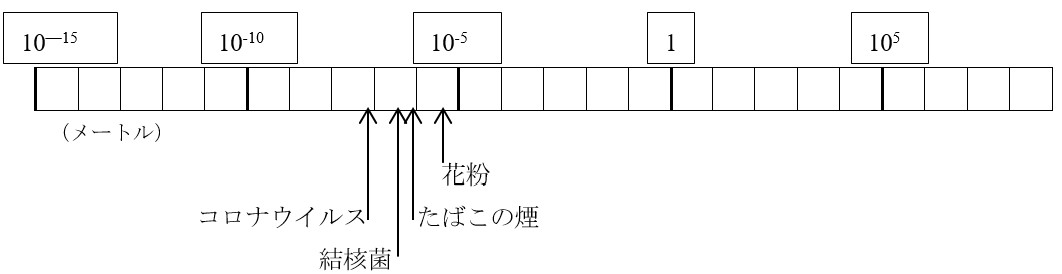

・コロナウイルスの大きさ約100nm対、細菌1µm~5µm、結核菌約2µm

注:1µm=0.000001m(1/100万) 1nm=0.000000001m(1/10億)

現代社会は、非常に大きな、あるいは極めて小さい数値データが溢れています。

データを分析する場合には平均値がよく使われますが、背景にある母数や数値の分布などに配慮しなければなりません。また、分析したデータを使って物事を判断する場合、これが客観的な事実と判断されがちですが、“客観的の背後”にあるものにも注意する必要があります。例えばクレジットカードの利用状況から商品の年代別需要動向を判断しようとした場合、カードで買った商品が自分自身のためなのか妻や子供に買ってあげたものなのか、はたまた家族の一人にカードを貸したのか、などカード利用者の背後にも目配りする必要があります。

信頼性が一見高いように見える数字データにも落とし穴が沢山潜んでいます。

これまで見てきたような極大数や極小数のデータは実生活にとって直接的には影響がありませんが、これらの数値から世の中に存在している多様な極値群を知ることにより、幅の広い思考ができる手助けとなるでしょう。

※ 各々の事象の対数軸における座標は正確性を旨としたものではなく、対数軸の利便性を理解するため指標として表示したものです。

| |

|